Наши партнеры

“ЗЛАТО ПАДАЕТ ПОД СТАЛЬЮ”

Согласно концепции, распространенной среди историков искусства и в еще большей степени среди специалистов по эстетике, занятых разработкой философии искусства барокко, новые формы, появляющиеся в конце XVI в., выражают открытие движения, освобождение структур, оживление пространства, которое должно напоминать о природе, и призваны заменить классические, опирающиеся на порядок и число нормы такими витальными ценностями, как изменчивость, разрастание, изобилие. Архитектурные изгибы и обратные своды, прорезанные фасады, уходящая вдаль перспектива, обилие украшений, цветение волют, растительные мотивы в лепнине, сияние скульптурных витражей, струение драпировок и витых узоров — все эти характерные черты как будто и впрямь ориентированы на идеал движущегося, экспрессивного пространства, образы которого взяты из “живой” природы: это проточные воды, водопады, буйная растительность, нагромождения камней и обломки скал, очертания облаков. И даже если оставить в стороне слишком очевидный пример мануэлевского декора, фонтаны Бернини, некоторые фасады Борромини, отдельные композиции Рубенса поддерживают эту виталистскую интерпретацию, которую только лишь и допускает, в глазах широкой публики, миф о Вечном Барокко.

Если мы попытаемся рассмотреть в том же аспекте и французскую поэзию эпохи барокко, чтение текстов вызовет у нас необычайное удивление и, быть может, разочарование. Нет ничего менее подвижного, менее размытого, более резкого, чем выраженное в них видение мира. Разумеется, этот мир поначалу поражает изобилием красок и субстанций, чувственной роскошью, и именно своим богатством удивляет он нас при первом знакомстве; но вскоре его качества распределяются по различиям, различия превращаются в контрасты, и чувственный мир поляризуется согласно строгим законам своего рода вещественной геометрии. Стихии противопоставляются парами: Воздух и Земля, Земля и Вода, Вода и Огонь, Холодное и Теплое, Светлое и Темное, Твердое и Жидкое с протокольным бесстрастием делят между собой разнообразные тона и вещества. Можно было бы заняться поучительным сравнением знаменитого сонета Ронсара на смерть Марии “Как роза ранняя, цветок душистый мая...” и любого галантного стихотворения следующей эпохи. У Ронсара стихотворение постепенно как бы размывается и не только передает превращение умершей молодой женщины в цветок, но также, благодаря игре созвучий, рифмам на -еиr (отсылающим к слову fleur, цветок) и -ose (отсылающим к слову rose, роза), текучему ритму, сообщающимся образам, бальзамирует сам язык, пропитывает его ощущением единства всех вещей. Нежная магия погребального приношения, сладостного и утешительного:

Pour obseques recois mes larmes et mes pleurs,

—

[И я в тоске, в слезах, на смертный одр принес

В кувшине — молока, в корзине — свежих роз[1]]

превращает все стихотворение в розу, в ароматную плоть, наделяет свежестью, чудесным образом предохраняет от тления и смерти. Вероятно, именно эти эффекты имел в виду Марсель Пруст, когда писал о “лаке мастеров”, отмечая, что “абсолютная красота” некоторых произведений связана с “чем-то вроде расплава, прозрачного единства, в котором все вещи, утратив свой изначальный вид, располагаются друг подле друга в определенном порядке, освещены общим источником света, увидены как бы одна в другой, так что ни одно слово не остается в стороне, не уклоняется от этой ассимиляции”[2]. Барочная поэтика, как раз напротив, по сути своей уклоняется от всякой ассимиляции такого рода. Мы, конечно, находим на щеках Филлид и Амарилл барочной поэзии розы Ронсара, но они утратили весь свой аромат, а с ним и всю свою лучистость: Розы и Лилии, Розы и Гвоздики, Гвоздики и Лилии составляют на лицах этих красавиц систему упорядоченных и беспримесных контрастов. Эти изысканные цветы, лишенные всяких соков и не подверженные тлению:

Ни Лилии твои, ни Розы не увяли,[3] —

— не главное в метафорическом репертуаре любовной поэзии барокко, вернее, они фигурируют лишь как драгоценности среди других в системе, где доминируют минералы, прежде всего драгоценные камни, которым эти цветы подражают. Когда Тристан Лермит пишет:

Ее глаза — Сапфир, уста — живые Розы,

Чей не тускнеет яркий блеск...[4]—

придаточное предложение в этой фразе явно двусмысленно не только в силу своей конструкции (“чей” имеет два антецедента или один?), но и потому, что “яркий блеск”, логически относящийся к розам, ибо его постоянство вызывает удивление, больше подошел бы сапфирам; в действительности речь идет о блеске роз, но этот блеск “ярок”, словно блеск камня: роза поменяла свои живые лепестки на граненый венчик, она больше не расцветает, она теперь в оправе и сияет заемным блеском. Это и приводит в восторг Тристана:

Я чувствую, душа трепещет в восхищенье,

Украсили цветы и яркие каменья.

Еще один шаг — и Розы на устах уступают место Рубинам:

Приоткрывает уст прелестные Рубины...[5]

Сент-Аман вводит нас в самое средоточие вещественной тематики барокко: заря у него — серебристая, утро — “из золота, пурпура и лазури” занимается над “трепетной эмалью” лугов, рыбы являют

Купание царевны Термуф в “Спасенном Моисее” представляет собой необычайное буйство драгоценных металлов и камней. В бассейн из золота, порфира, яшмы и алебастра, перламутpa и агата, который наполнен нильской водой, превратившейся в хрусталь, погружается тело из “гибкой слоновой кости” и “подвижного мрамора”, волосы струят

... золотой поток В текучем серебре цветного водоема.

Тому же Сент-Аману альпийский снег видится “золотыми, лазурными и хрустальными искрами”[6], “прекрасным полотном небесным”, “прозрачным серебряным настилом”, а зрелище жатвы запечатлено в следующей формуле:

Злато падает под сталью...[7]—

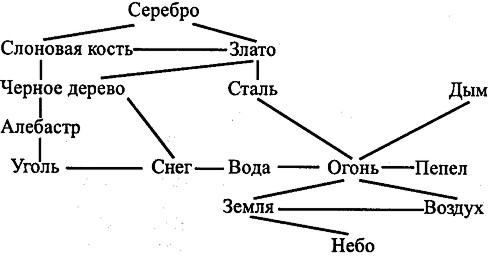

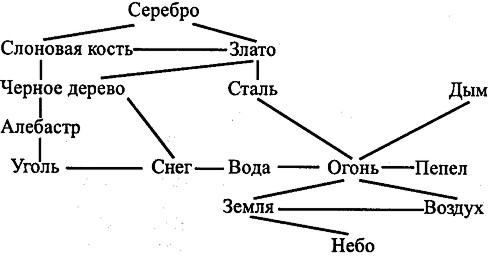

“спонтанная” зрительная метафора (золото спелой пшеницы) и совершенно условная метонимия: “сталь” в значении “серп”, материал вместо предмета. В этом диссонансе риторических фигур заключена вся тонкость приема. Ничто не иллюстрирует лучше того скрытого хода, в результате которого барочное письмо вводит искусственность в обыденный порядок вещей: “пшеница падает под серпом” — это банальная встреча вещей, простая случайность; “злато падает под сталью” — это конфликт благородных металлов, какой-то поединок. Известно, сколь суровый комментарий породят такие ухищрения у Паскаля, который сам пользовался ими, как никто другой: “Те, кто придумывает антитезы, насилуя слова, похожи на тех, кто ради симметрии делает ложные окна: их правило — не выражаться точно, но изобретать точные фигуры”. Но барочное мировосприятие все сводится к фигуре: неважно, что колос не в том же смысле золотой, в каком лезвие стальное,— все дело в том, чтобы соблюсти видимость, и прежде всего самую главную видимость, речевую. Действительно, любовь барочного поэта к ювелирным терминам, по сути, не выражает “глубинного” пристрастия к обозначаемым ими материалам. Здесь не следует видеть одну из тех грез, о которых говорит Башляр: когда воображение проникает в тайные слои вещества. Напротив, эти элементы, металлы и камни используются лишь ради их самой поверхностной и абстрактной функции — ради своей валентности, которая определяется системой дискретных оппозиций, более напоминающей соединения нашей атомной химии, нежели старинные алхимические трансмутации. Так, Злато противопоставляется то Стали, то Серебру, то Слоновой кости, то Черному дереву. Слоновая кость и Черное дерево притягивают друг друга, как Алебастр притягивает Уголь и Гагат, который противопоставляется Снегу, который боится Воды (и Огня), которая напоминает, с одной стороны, о Земле (а стало быть, и о Небе), а с другой — об Огне и Пламени, а те ведут к появлению Дыма, Пепла и т. д. Символические значения Воды (слезы), Стали (любовные цепи). Огня (опять-таки любовь), Пепла (смерть) еще более обогащают систему, которую, дабы избежать бесчисленных цитат, можно представить в виде следующей приблизительной и неполной схемы:

Любитель статистических подсчетов мог бы легко проверить частотность самых важных понятий, таких, как Злато или Огонь, и самых богатых ассоциаций, в том числе наиболее устойчивых (Влага слез — Огонь любви), которые встречаются и у Расина:

Огонь меня сушил и утоляли слезы...[8]

Разумеется, как Небо и Земля, Ночь и День, Душа и Тело, Сон и Жизнь, Жизнь и Смерть, так и Смерть и Любовь составляют самый резкий контраст, которым полагается усиливать другие контрасты, чтобы они заиграли в волнующем хиазме. Такова красивая каденция Тристана:

— пепел, Я гибну в нем,

но ты живешь в моем огне.[9]

В антологии А. М. Шмидта “Черный Амур” показано, какой неисчерпаемый источник антитез предоставлял образ Прекрасной Мавританки с темной кожей и светлыми глазами, в облике которой Природа

Являет нам союз, где слиты Ночь и День.[10]

или образ Красавицы в трауре, в лице которой В одежды скорбные переодет Амур.[11] Так вырабатывается удивительный, кристаллический язык, где каждое слово усилено контрастом, противопоставляющим его всем остальным словам и вступающим в игру, нарастающим лишь в череде резких вариаций, результат которых не столько сообщается от одного слова другому, сколько производит в них эффект отдачи, как после перемещения фигур на шахматной доске. Таким образом, главной риторической фигурой барочной поэтики можно считать антитезу. Она пронизывает яростную мысль поэтов типа Спонда, д'0бинье. Донна или Грифиуса, которые в своих любовных признаниях или религиозных порывах, полных безысходной диалектики, разрываются между такими понятиями, как Надежда и Отчаяние, Постоянство и Изменчивость, Плоть и Дух, Бог и Мир, Ад и Спасение. Антитеза торжествует в красноречии Корнеля, в его диалоге, полном реплик и возражений, создает подлинную драму оппозиций, которая, подобно автоматизму придворного балета и дуэли, движима беспрерывным чередованием вызовов и столкновений, и трактует Чувства, Интересы, Славу, Волю как фигуры иерархического турнира. Все это хорошо известно: но, быть может, еще более поразительно и знаменательно, как эта риторика действует на уровне самого описания и восприятия вещей. Натянутые противопоставления, “ответные хитрости”, подлинные или ложные окна, расположенные по принципу симметрии,— все это мы обнаружили даже в восприятии чувственного мира, который дробится и кристаллизуется до такой степени, что исчезает в собственных отблесках волей граненого языка, точный символ которого являет поверхность моря в описании Тристана:

От волн не отрывая взгляда,

И в зеркале блестящих вод

Себя увидеть было б радо.

Но волны, яшмовый узор,

Ведут в пленительном движенье

За красоту его лица,

Дробя его изображенье

В алмазных гранях без конца.[12]

реального бытия; но, прибегая к этой волшебной силе, обычно используют средства иного порядка. Пример приведенного выше стихотворения Ронсара достаточно наглядно показывает, каким способом поэт пытается преодолеть смерть: способом алхимическим в буквальном смысле слова, т. е. путем глубинного проникновения в материальное единство мира, что позволяет затем достичь любых трансмутаций, например воссоздать цветок из его праха[13]. Эта алхимия, как и впоследствии поэзия символизма, мобилизует вертикальные соответствия Слова, напрямую связанного с “душой вещей”. А поэзию барокко, напротив, отличает увлечение боковыми соотношениями, которые объединяют слова, а через них вещи — в параллельные фигуры, т. е. противопоставляют и слова, и вещи друг другу, ибо связь между теми и другими устанавливается гомологическая, от фигуры к фигуре: слово “сапфир” не соответствует камню сапфиру, как и слово “роза” цветку розы, но оппозиция слов воссоздает контраст между вещами, и словесная антитеза внушает мысль о вещественном синтезе.

Известно, что в XVII в. некоторые алхимики утверждали, что свершат Великое Деяние в десятки раз быстрее предшественников, благодаря новой технике, которую они называли “коротким путем” или (в противоположность традиционному “влажному пути”) “сухим путем”. Поскольку все вещи равны и всякая поэзия есть в широком смысле стремление к свершению Великого Деяния, постольку барочный путь — это сухой путь: он по-своему ведет к утверждению единства мира, но не через плавный переход от вещества к веществу, а через резкие редукции удачно найденных форм. В этом есть что-то от структурной поэтики, вполне чуждой традиционному витализму, который приписывается пластическим искусствам эпохи барокко, и плохо сочетающейся с внешней склонностью барокко к мимолетному и текучему, зато хорошо передающей подспудное устремление барочной мысли: упорядочить безмерно расширившееся, утратившее центр и буквально дезориентированное мироздание при помощи иллюзорной, но утешительной симметрии, которая превращает неизвестное в зеркальное отражение известного (“Давайте еще нового, но только чтобы оно было в точности похоже на старое!”)[14].

Барочная поэтика остерегается сокращать расстояния или приглушать контрасты, используя магию плавных переходов: она предпочитает подчеркивать эти контрасты, чтобы затем их разрешать посредством сокрушительной диалектики. В ее свете всякое отличие заключает в себе противоположность, всякая противоположность составляет симметрию, а всякая симметрия равнозначна целостности. “Злато падает под сталью”: обманчивая антитеза располагает и подготавливает вещи к искусственному словесному примирению, оксюморону. Так же как парадокс у поэтов типа Спонда или Донна торжествует над противоречивыми движениями души, превращая их в “противоположности”, тайно связанные взаимным притяжением, так и вещественная антитеза привносит в пространство игру зеркал, которые при каждом отражении делают его уже, и выстраивает его в виде “двойной бухгалтерии”. Ограненный таким образом мир становится одновременно головокружительным и управляемым, ибо человек в самой его головокружительности находит некоторую логичность. Разделить, чтобы соединить,— такова формула порядка, устанавливаемого в поэтике барокко. Но разве и не самого языка?

Примечания

1 [Перевод В. Левика.]

3 Менар, “Прекрасная вдова”.

4Тристан Лермит, “Приятные мысли”.

5 Сент-Аман, “Спасенный Моисей”.

6 Сент-Аман, “Зима в Альпах”.

“Жатва”.

8 [Расин, “Федра”, II, V.]

9 Тристан Лермит, “Неумирающая любовь”.

11 Ibid., 76 (стихотворение Тристана Лермита).

“Море”.

13 См.: S. Hutin, L'Alchimie, P. U. F., p. 74.

14 [П. Клодель, “Атласный башмачок”. III, 2.]